Für alle Fragen rund um unsere Webseite, unsere Medien und Abonnements finden Sie hier den passenden Ansprechpartner:

Übersicht Ansprechpartner

Der Begriff Unternehmenskultur (oder: Organisationskultur) wird höchst unterschiedlich benutzt. Es gibt eine Flut teils widersprüchlicher Definitionen.

Unternehmenskultur gilt als ein „weiches“ Thema. Vielen kommen dabei zunächst Begriffe wie Arbeitsklima, Arbeitsatmosphäre und Motivation in den Sinn. Kultur hat jedoch nicht nur Wirkungen in diesen Bereichen. Sie beeinflusst das Denken und Handeln der Organisationsmitglieder in allen organisationalen Zusammenhängen. Sie gilt als Brille, durch die die Organisationsmitglieder ihre Welt wahrnehmen und deuten.

Kulturelle Gewohnheiten beeinflussen nicht nur, wie man beispielweise in Meetings miteinander redet, wie Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden umgehen oder wie viel Hilfsbereitschaft oder Konkurrenzgebaren im Unternehmen herrschen. Sie haben auch eine Wirkung darauf, wie im Unternehmen beispielsweise üblicherweise auf Kundenreklamationen reagiert wird, wie mit Fehlverhalten umgegangen wird, wer wofür befördert wird, wie das Unternehmen mit seinen Lieferanten verfährt, wie es auf plötzliche Marktveränderungen reagiert usw. Das heißt: Unternehmenskultur hat auch betriebswirtschaftliche Wirkungen.

Unternehmenskultur ist Forschungsfeld vieler Disziplinen. So etwa von Soziologen und Organisationsethnologen, denen es primär darum geht, durch die Analyse von Organisationskultur ein möglichst genaues Verständnis der Organisation zu bekommen (Concepta-Perspektive).

Doch auch für Betriebswirtschaftler, Managementforscher und Unternehmensberater ist Unternehmenskultur ein Gegenstand von Interesse. Sie interessieren sich vor allem dafür, wie Organisationen mit Hilfe des Faktors Kultur erfolgreicher werden können, betrachten Kultur also als Gestaltungsparameter (Percepta-Perspektive).

Schon sehr früh war Organisationskulturforschung ein Teil der Ethnologie, deren Hauptforschungsgebiet menschliche Kulturen sind. Es gab in den USA bereits in den 1930er und 1940er Jahren Unternehmensberatungen, die auf der Basis von Organisationsethnologie Forschung und auch Beratung betrieben (mehr dazu bei Susanne Spülbeck: Organisationsethnologie als Grundlage von Organisationsberatung.) Auch heute gibt es Ethnologen, die als freiberufliche Consultants tätig sind und auf der Grundlage ihrer Expertise Unternehmen darin unterstützen, die eigene Kultur besser zu verstehen.

Die Managementforschung dagegen stieß erst relativ spät, genauer: in den 1970er und 1980er Jahren, auf das Thema Unternehmenskultur. Zuvor war ihr Verständnis von Geschäftserfolg stark vom Taylorismus geprägt, das heißt, sehr mechanistisch. Der Mensch mit seinen Interessen, Bedürfnissen und Gefühlen spielte darin keine Rolle. Das änderte sich, als man sich in den USA nicht erklären konnte, was den großen Erfolg der japanischen Wirtschaft ausmachte. Es musste etwas anders sein als die üblichen Erfolgsfaktoren.

Die beiden damaligen McKinsey&Co-Berater Tom Peters und Robert Waterman machten sich daran, herauszufinden, was das Geheimnis des japanischen Erfolges ist. Sie erkannten: Ein Unternehmen ist weit mehr als seine Struktur. Auf der Basis dieser Erkenntnis entwickelten sie ihr 7-S-Modell. Dieses weist sieben Elemente aus, die ein Unternehmen ausmachen: neben den harten Faktoren Struktur, Strategie und Systeme auch weiche und wie Fähigkeiten, Mitarbeiter, Stil und – im Zentrum des Ganzen – geteilte Werte.

Damit war Unternehmenskultur als Erfolgsparameter in der Managementwelt etabliert – und wurde zu einem Boom-Konzept. Auch deshalb, weil sie dem Management Kontroll- und Einflussmöglichkeiten versprach. Eine These: Eine gute und starke Kultur beeinflusst das Verhalten der Mitarbeitenden im Unternehmen automatisch in positiver, vom Management erwünschter Weise.

So verschiedenartig die Kulturdefinitionen, so unterschiedlich sind auch die weiterführenden Erklärungsmodelle für Unternehmenskultur.

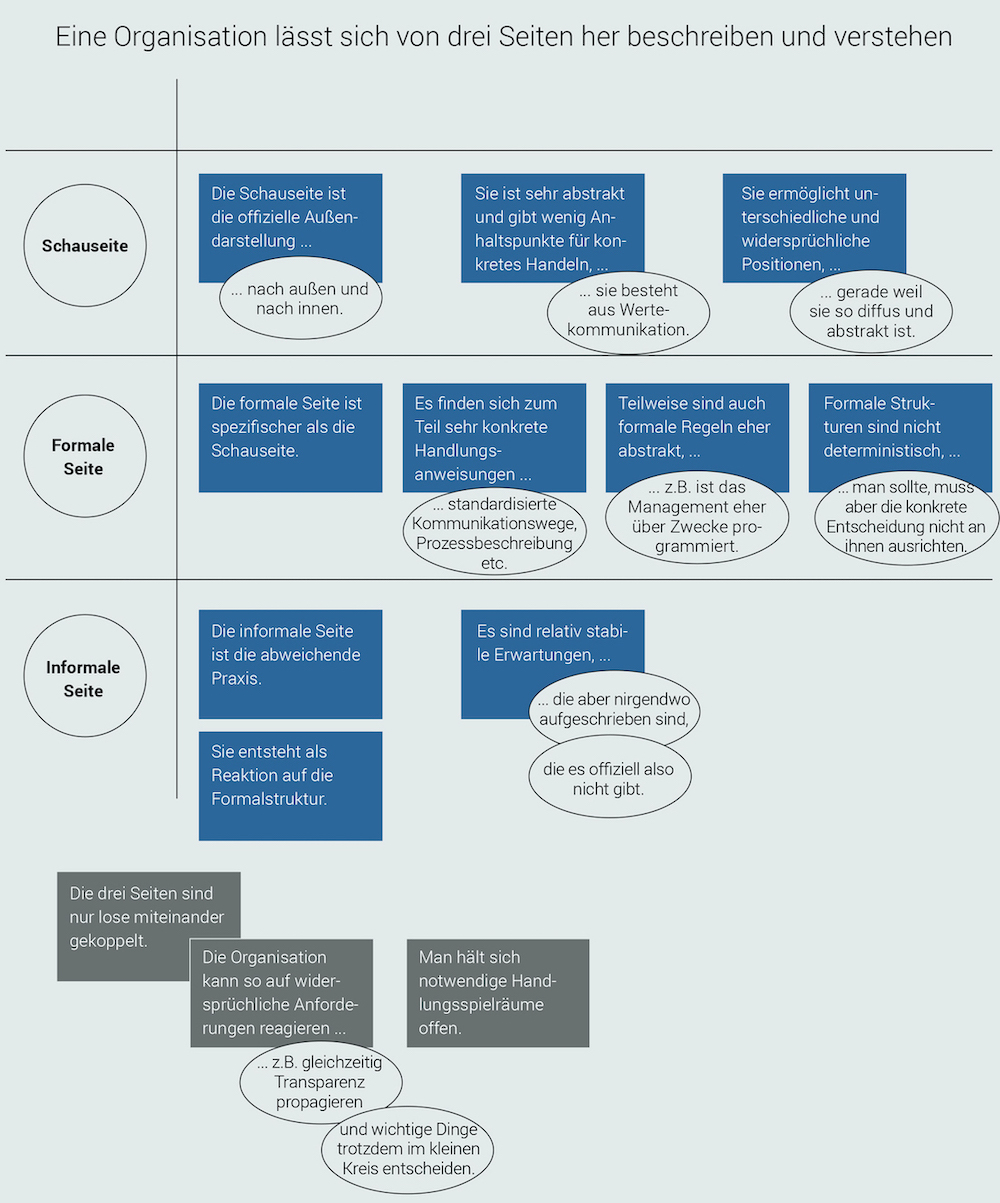

Der Soziologe Stefan Kühl beschreibt Unternehmenskultur als vorwiegend informale Seite der Organisation, die einerseits gegen die Außendarstellung (Imagepflege, Marketing) des Unternehmens abzugrenzen ist, andererseits aber auch (zumindest teilweise) gegen dessen Formalstruktur – also die offiziellen Regeln, Werte und Normen.

Von der Gründung an, macht ein Unternehmen Erfahrungen, verarbeitet diese und lernt daraus. Teilweise trifft es auf dieser Basis bewusste Entscheidungen darüber, wie mit bestimmten, wiederkehrenden Problemen umzugehen ist. Diese Entscheidungen, denen manchmal auch ein intensiver Diskurs vorausgegangen ist, bilden dann die formale Struktur des Unternehmens. Schriftlich fixiert finden sie sich beispielsweise in Wertekanons und Verhaltenscodices wieder.

Parallel dazu bilden sich in jeder (Unternehmens)kultur im Laufe der Zeit auf der Basis der gemachten Erfahrungen auch weitere Erwartungen und Übereinkünfte heraus. Und zwar, ohne dass darüber formal entschieden worden wäre. Bestimmte Denk- und Handlungsweisen, die sich als nützlich erwiesen haben, graben sich auch ohne offiziellen Diskurs ins Gedächtnis der Organisation ein, werden zu Gewohnheiten: Man weiß implizit, dass man dieses oder jenes in der Organisation tut oder nicht tut, oder dass man es auf eine bestimmte Art tut.

Überzeugungen, Denkstile und Haltungen fallen per se in diesen Bereich inoffizieller Übereinkünfte. Denn über diese kann gar nicht erst formal entschieden werden. Es gibt aber auch informale Übereinkünfte, über die man theoretisch entscheiden könnte, es jedoch nicht tut – ob bewusst oder unbewusst. Der Grund dafür: Keine Organisation kann für jede Eventualität eine Verhaltenserwartung formulieren. Schon deshalb nicht, weil es auch widersprüchliche Anforderungen gibt, auf die reagiert werden muss.

Die informalen Gewohnheiten füllen demnach die Lücke zwischen widersprüchlichen Anforderungen und formalen Gewohnheiten. Über sie regelt sich das, was nicht geregelt sein kann, was zu wenig oder möglicherweise zu eng reguliert und damit unpraktikabel ist.

Deswegen kann die Kultur eines Unternehmens, also die informale Struktur, der Formalstruktur auch zuwiderlaufen. Das kann zu Problemen führen. Es kann aber auch helfen, die Organisation überlebensfähig zu halten, weil es Mängel der informalen Struktur ausgleicht.

Viele klassische ältere Modelle von Unternehmenskultur thematisieren ebenfalls Unterschiede zwischen sichtbaren und nicht-sichtbaren, zwischen bewussten und unbewussten Teilen von Organisationskultur.

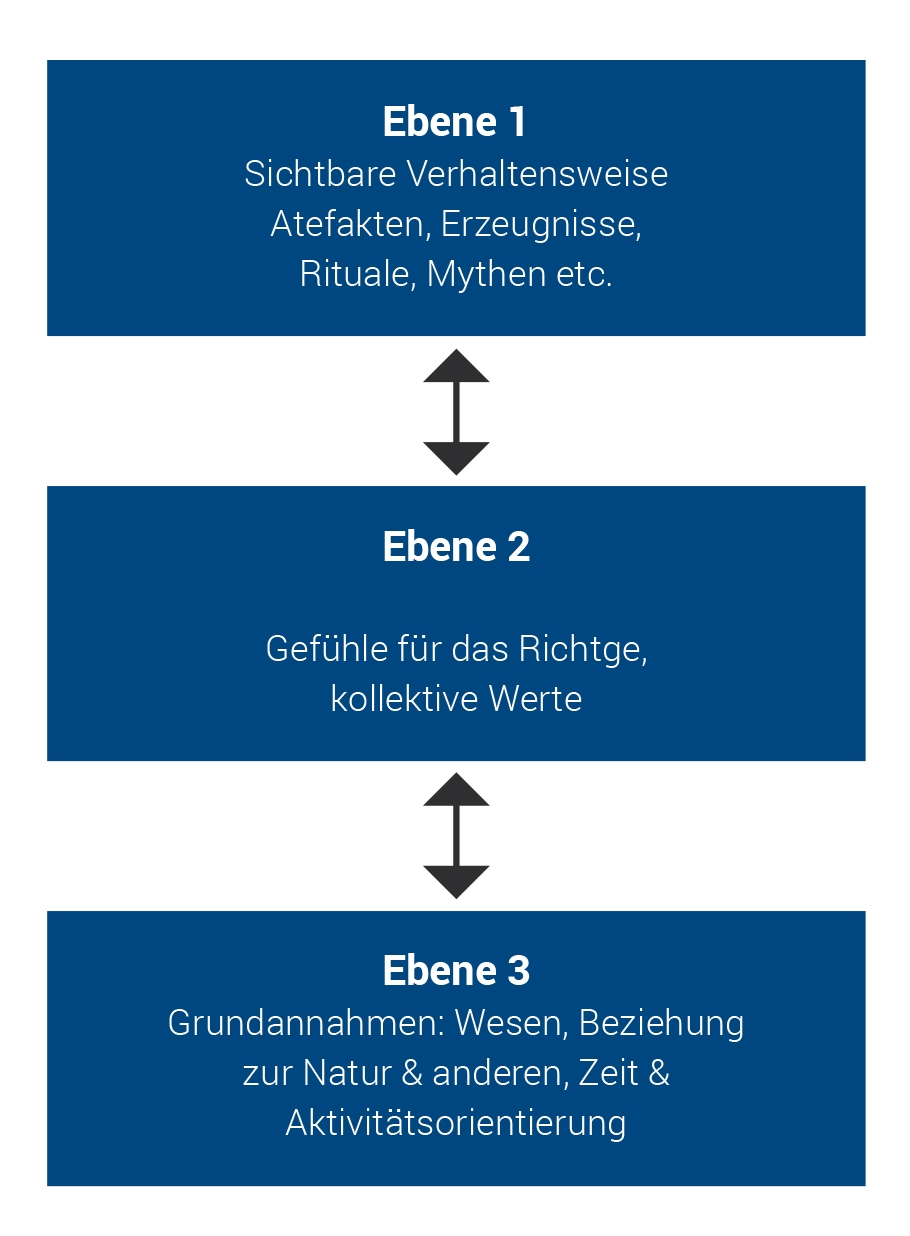

Zum Beispiel das Drei-Ebenen-Kulturmodell von Edgar H. Schein, das dieser auf der Basis ethnologischer Arbeiten der Anthropologen Kroeber und Kluckhohn (1952) entwickelte. Demnach lässt sich Kultur so beschreiben:

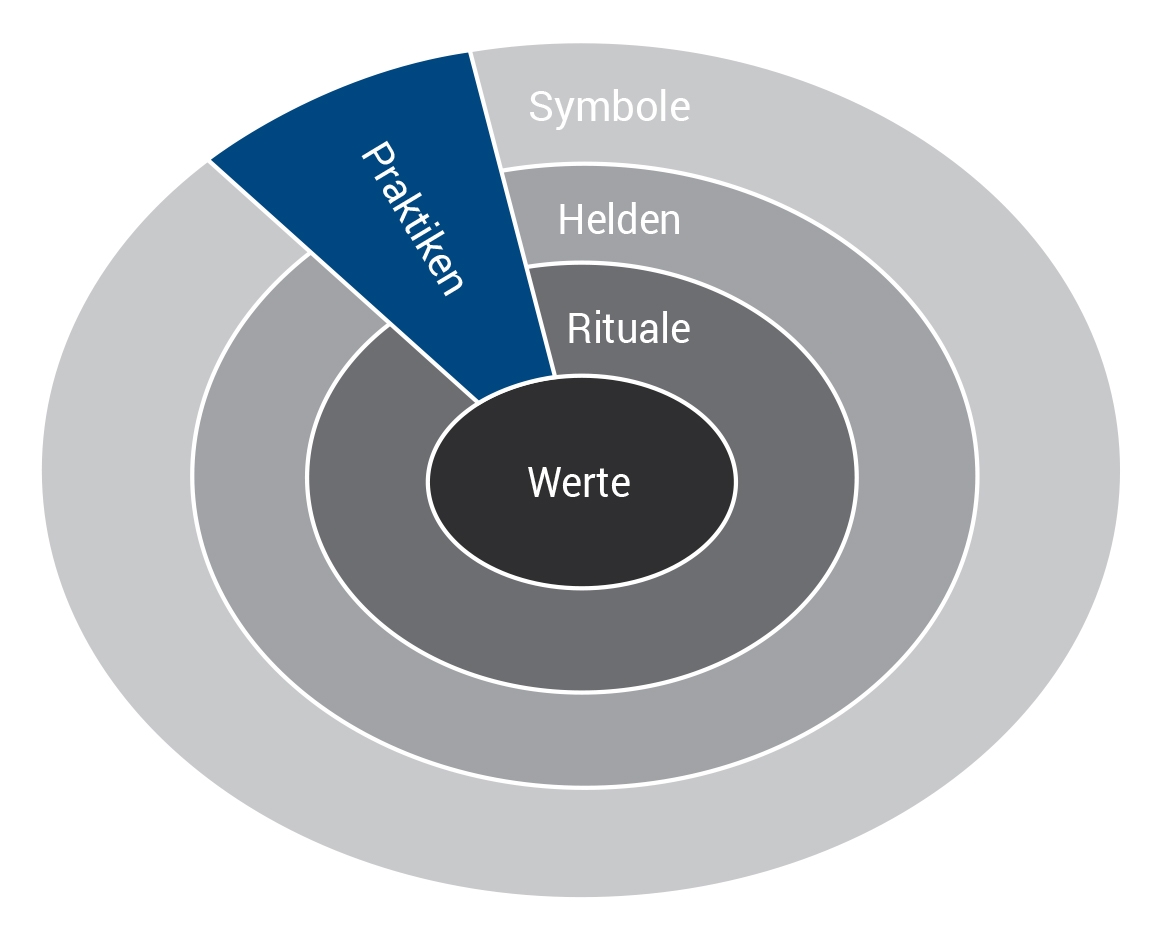

Geert Hofstede, niederländischer emeritierter Professor für Organisationsanthropologie und Internationales Management an der Universität Maastricht, beschreibt Organisationskultur als Zwiebelmodell:

Auch Edward T. Hall veranschaulicht mit seinem Eisbergmodell, dass es in jeder Kultur Bereiche gibt, die den Kulturmitgliedern nicht direkt bewusst sind.

„Kultur ist der Niederschlag des Erfolges“, so Edgar Schein. Das bedeutet: Kultur bildet sich heraus, indem Denk- und Verhaltensweisen, die sich als erfolgreich erwiesen haben, wiederholt werden und sich nach und nach als Denk- und Handlungsstandards – als Gewohnheiten – verfestigen. Insofern hilft die Kultur einem Unternehmen, unter bestimmten Umfeldbedingungen erfolgreich zu bestehen. Ändern sich jedoch die Umfeldbedingungen, dann kann die (unter anderen Bedingungen entstandene) Kultur für die Organisation auch zum Hemmschuh werden.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn kulturelle Weiterentwicklung – die prinzipiell immer möglich und auch normal ist – zu begrenzt oder zu langsam stattfindet. Wenn sich der Bezugsrahmen verändert hat, passen die alten Überzeugungen, Werte, Normen und Regeln möglicherweise nicht mehr. Was vor 30 Jahren noch eine tragfähige Überzeugung war, die dazu beitrug, das Unternehmen handlungsfähig zu halten, kann plötzlich kontraproduktiv für das Überleben der Organisation sein.

Das heißt: Ob eine Unternehmenskultur gut oder schlecht ist, ob sie stabilisierend oder destabilisierend wirkt, das ist zeit- und kontextabhängig.

Im Zusammenhang mit dem Thema Recruiting ist häufig die Rede vom Cultural Fit bzw. der kulturellen Passung. Gemeint ist: Neueinsteiger sollten in Einstellungen, Werten und Motiven zur Kultur des Unternehmens passen. Auf den ersten Blick leuchtet das ein. Legt ein Unternehmen beispielsweise Wert auf Kooperation, passt ein Jungmanager, der stark konkurrenzorientiert ist, wohl kaum in dieses soziale Gefüge.

Doch die Forderung nach der kulturellen Passung birgt einige Schwierigkeiten.

Es gibt Überschneidungen zwischen der Unternehmenskultur und der National- bzw. ethnischen Kultur bzw. zwischen der Unternehmenskultur und dem kulturellen Background, den Organisationsmitglieder ins Unternehmen einbringen. Denn: Unternehmenskultur und Kulturmitglieder beeinflussen sich gegenseitig.

Einerseits prägt die Unternehmenskultur die Organisationsmitglieder. Andererseits prägen diese die Unternehmenskultur. Denn sie bringen gesamtgesellschaftliche und subkulturelle Wertvorstellungen und Einstellungen in diese ein. Manche Gewohnheiten in Organisationen sind daher auch nicht organisationskulturspezifisch: Sie finden sich in vielen Unternehmen desselben Kulturkreises. Andere machen dagegen einen Unterschied; durch sie unterscheidet sich das Unternehmen von anderen Organisationen im selben Kulturraum.

Weil informale Erwartungshaltungen und implizite Übereinkünfte einen Großteil des Wesenskerns einer Organisation ausmachen, lässt sich Kultur nicht allein über offiziell formulierte Werte, Normen, Leitbilder und Führungskodizes ermitteln. Vor allem nicht über die, die das Unternehmen nach außen kommuniziert, um für Kunden und die Öffentlichkeit attraktiv und vertrauenswürdig zu erscheinen.

Doch es reicht auch nicht, die Organisationsmitglieder darüber zu befragen, welche Werte, Überzeugungen und Normen im Unternehmen – jenseits der öffentlichen Darstellung – herrschen. Genau das wird allerdings meistens angestrebt, wenn Kulturanalysen durchgeführt werden.

Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, Methoden und Tools, die dazu dienen, Unternehmenskultur zu erfassen. Besonders verbreitet sind Analysen, bei denen es darum geht, durch die Beantwortung von Fragebögen ein Ist-Profil der Kultur mit ihren besonderen Stärken und Schwächen herauszuarbeiten, dem oft auch ein – ebenfalls per Fragebogen ermitteltes – Soll-Profil entgegengestellt wird. Daran knüpft sich die Hoffnung, dass die Erkenntnis der Lücke zwischen Ist- und Soll-Profil letztlich auch zu entsprechenden Verhaltensänderungen führt.

Ein Haken an diesen Verfahren: Die Organisationsmitglieder können nur das benennen, was ihnen selbst bewusst ist. Dies aber entspricht nicht zwingend und vor allem nicht in Gänze dem, wie tatsächlich in der Organisation gedacht und gehandelt wird.

Ein typisches Beispiel: Viele Unternehmen lassen in ihren formalen Statuten, Strukturen und Prozessen nicht erkennen, dass Frauen bei ihnen benachteiligt werden. Auch wenn man die Organisationsmitglieder befragt, fallen keinerlei frauenfeindliche oder abwertende Äußerungen. Selbst das Verhalten in offiziellen Situationen ist untadelig. Frauen bekommen zum Beispiel in Meetings nicht weniger Redezeit und ihre Argumente werden nicht geringer geschätzt als die von Männern. Warum aber schrecken in solchen Unternehmen dennoch viele Frauen davor zurück, eine Führungsposition anzustreben? Ein Grund kann darin bestehen, dass es Stereotype in den Köpfen gibt, die sich Frauen in diesen Unternehmen nur sehr subtil und unterschwellig mitteilen. Etwa, indem Frauen, die gerade Mütter geworden sind, implizit die Haltung vermittelt wird: „Eine Mutter gehört zu ihrem Kind.“

Es gibt wissenschaftliche Verfahren, die eher Chancen eröffnen, durch spezielle Fragetechniken auch die unbewussten Überzeugungen, Motive und Werte aufzudecken, die das Handeln in der Praxis antreiben. Beispiele dafür sind Repertory Grids und implizite Assoziationstests. Mit Situational Judgement Tests wiederum kann erhoben werden, wie sich eine Person in einer bestimmten Situation verhalten würde – und daraus wiederum lassen sich Schlüsse in Bezug auf ihre Einstellungen und Werteorientierungen ziehen.

Organisationsethnologen und -soziologen setzen auch auf direkte Verhaltensbeobachtung: Sie betreiben Feldforschung. Das heißt, sie klinken sich als teilnehmende Beobachter ins Unternehmen ein, nehmen am Alltagsleben von Führungskräften und Mitarbeitenden teil und beobachten das soziale Geschehen, von offiziellen Meetings bis hin zu Gesprächen am Kaffeeautomaten. Auch Tiefeninterviews in Gestalt von Einzel- oder Gruppengesprächen helfen dabei, unbewussten Überzeugungen und informalen Normen und Praktiken auf die Spur zu kommen, die abstrakte Fragebögen nicht zu erfassen vermögen.

Über die Beeinflussbarkeit und Veränderbarkeit von Unternehmenskultur wird seit langem gestritten. Ob man Kultur für veränderbar oder gar beliebig gestaltbar hält, hat der US-amerikanischen Organisationstheoretikerin Linda Mary Smircich auch damit zu tun, ob man sie eher als etwas betrachtet, das eine Organisation hat oder als das, was eine Organisation ist.

Kulturveränderung müsste theoretisch beim Individuum beginnen – vor allem bei dessen Einstellungen, Überzeugungen und Haltung, letztlich also dem Kern von Kultur. Das Problem dabei: Überzeugungen, Haltungen, Motive und Co. liegen weitgehend im Unbewussten – und sind ergo nicht oder nur sehr schwer erreichbar.

Laut Edgar Schein ist Veränderung daher am leichtesten über neue Verhaltensstandards zu erreichen. Zudem misst Schein der Vorbildfunktion und Einflussnahme von Führungskräften große Bedeutung zu. Auch nach Geert Hofstede findet Kulturwandel von außen nach innen statt – durch Veränderungen bei den Praktiken.

Unternehmen gehen dann oft wie folgt vor: Sie stellen fest, dass ihre Kultur anscheinend zu fehlervermeidend ist. Ihre Reaktion besteht dann dementsprechend darin, neue Werte und auch Verhaltenscodices festzulegen: „Wir gehen ab jetzt offen mit Fehlern um“, „Wir sind experimentierfreudig und dürfen Fehler machen“ usw. Außerdem gibt es in der Folge Workshops und Seminare, in denen Führungskräfte und Mitarbeitende für das Thema Fehlerkultur sensibilisiert werden und einen guten Umgang mit Fehlern erlernen sollen.

Wie verbreitet die Ansicht ist, dass durch Wertearbeit und Vorbildfunktion der Führungskräfte Kulturveränderungen möglich sind, zeigt auch eine Umfrage, die der Verlag managerSeminare unter 213 Lesern im Jahr 2018 durchgeführt hat:

Dennoch gibt es Interventionsmöglichkeiten, die die Chance eröffnen, auf die kulturelle Entwicklung Einfluss zu nehmen. Das funktioniert aber nicht direkt, sondern indirekt – indem Veränderungen auf der formalen Seite des Unternehmens vorgenommen werden. Indem also Strategien, Prozesse, Kommunikationswege, Entscheidungsmodi verändert werden. Kultur entwickelt man dadurch, dass man in diesen “harten Bereichen neue Spielregeln aufsetzt. Also, indem man über Struktur zur neuen Kultur kommt.

Das aber sollte man mit Vorsicht tun: Auch wenn die Entwicklung nie ganz steuerbar ist, muss versucht werden, möglichst zu antizipieren, welche kulturellen Folgen eine Veränderung in der Struktur haben könnte.

Zudem muss genau überlegt werden, welche formalstrukturellen Änderungen wirklich sinnvoll sind. Deshalb ist es so wichtig, die bestehende Kultur in ihren informalen Ausprägungen möglichst genau zu analysieren. Denn: Auch Denk- und Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick sinnlos oder kontraproduktiv erscheinen, haben oft eine verborgene tiefere Funktion – und halten sich genau deswegen hartnäckig.

Beispiel: Die Mitarbeitenden übernehmen häufig keine Verantwortung. Hier lohnt sich die Frage, warum das eigentlich so ist. Oder genauer: Für welches Problem ist das Verhalten die Lösung? Wofür ist es also gut, dass die Mitarbeitenden keine Eigenverantwortung übernehmen? Hier könnte sich etwa zeigen: Sie wollen auf der sicheren Seite sein, keine Fehler machen, weil sie die Folgen fürchten. Dann könnte gefragt werden: Was ist das bessere Äquivalent, um dieses Bedürfnis zu stillen?

Informale Denk- und Handlungsweisen gleichen Defizite der Formalstruktur aus. Der Schutz dieses „brauchbar illegalen Verhaltens“

kann daher ein guter Ansatzpunkt für gelingende Veränderung sein. Etwa, indem die Formalstruktur in genau dieser Richtung stärker formalisiert wird. Oder indem, umgekehrt, Formalisierung abgebaut wird, damit bewährte informale Routinen besser – und ohne Strafandrohung – zum Zuge kommen können.

Die Kritik bezieht sich vor allem auf die Art und Weise, wie Unternehmenskultur betrachtet, analysiert und verändert wird. Zusätzlich sind jüngerer Zeit auch Zweifel daran aufgekommen, ob die Sicht auf Unternehmenskultur als etwas Einheitliches, wenig Widersprüchliches – als, um es mit Hofstede zu sagen, „kollektive Programmierung des Geistes“ überhaupt haltbar ist.

In der Managementforschung führte das Einheitlichkeitsparadigma dazu, dass vor allem eine prägnante, tief im Bewusstsein möglichst vieler Organisationsmitglieder verwurzelte Kultur eine „starke“ und damit auch erfolgsförderliche Kultur ist. Daher ging es Unternehmen meist darum, zu einer möglichst kohärenten Unternehmenskultur zu gelangen. Auch der Anspruch, ausschließlich Mitarbeitende einzustellen, die zur Unternehmenskultur passen gründet darin. Ebenso der Versuch, die Kultur einer Kulturtypologie zuzuordnen und sie anhand eines bestimmten angeblich hervorstechenden Charaktermerkmals zu charakterisieren (z.B. „Prozesskultur“).

Derartige Definitionen, die von einer großen Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit der Organisationskultur ausgehen, gehen Kritikern des Kohärenzansatzes deutlich zu weit. Denn neuere Forschungsergebnisse (Zusammenfassung bei: Stefanie Rathje: Gestaltung von Organisationskultur – Ein Paradigmenwechsel) deuten darauf hin, dass Organisationen kulturell oft keineswegs so homogen sind, wie postuliert wird.

So gibt es innerhalb von Unternehmen Subkulturen. In der Produktion herrschen in ein und demselben Unternehmen oft andere (explizite und implizite) Erwartungen und Übereinkünfte als in der Marketingabteilung. Zum einen, weil sich hier aufgrund unterschiedlicher Umfeldbedingungen und Anforderungen unterschiedliche Gewohnheiten eingeschliffen haben. Zum anderen aber auch, weil die in diesen Bereichen arbeitenden Organisationsmitglieder ihrerseits einen bestimmten Background mitbringen. Weil sie soziokulturell – etwa durch soziale Herkunft, Ausbildung und Studium – anders geprägt sind.

Das gilt jedoch nicht nur für Subkulturen. Auch insgesamt ist davon auszugehen, dass die Denk- und Verhaltensweisen von Organisationsmitgliedern in der Regel weit komplexer, pluralistischer und widersprüchlicher sind, als es das Konzept einer einheitlichen „starken“ Unternehmenskultur suggeriert.

Bei genauerer Analyse lässt sich eine solche auch nur selten nachweisen. Untersuchungen im Kontext internationaler Unternehmen haben beispielsweise gezeigt, dass interkulturelle Unterschiede der Organisationsmitglieder deren Verhalten weit stärker beeinflussen als das, was die Mitarbeitenden auf Seiten der Organisation hätte prägen müssen.

Wichtiger noch: Selbst wenn von einer „starken“ Organisationskultur gesprochen werden kann, lassen sich bei weitem nicht immer positive Auswirkungen einer solchen Kultur nachweisen. Im Gegenteil: Einige Studien deuten darauf hin, dass Unternehmen mit „starker“ Kultur nicht erfolgreicher sind als solche mit „schwacher“ Kultur. Ein möglicher Grund: Durch zu viel Homogenität beschneiden sich Organisationsmitglieder in ihren Handlungsmöglichkeiten. Mit heterogeneren Haltungen, einem breiteren Denk- und Verhaltensrepertoire dagegen können Unternehmen flexibler und anpassungsfähiger etwa auf neue Herausforderungen reagieren.

Statt auf eine möglichst einheitliche Organisationskultur hinzuarbeiten, wäre es für Führungskräfte demnach weitaus wichtiger, den Zusammenhalt über bestehende und akzeptierte Unterschiede hinweg zu fördern.

Nach oben

Nach oben